Incerteza Viva? O título da 32ª Bienal de São Paulo é um tiro na mosca. Há pelo menos dez anos a instituição nos dá provas de que uma “incerteza viva” ronda o evento cultural brasileiro mais antigo, conhecido e respeitado no exterior. Não se trata de tentar entender as últimas edições com a chave do passado, como aquela mostra que já nos apresentou obras superdimensionadas, impactantes, capazes de potencializar sozinhas toda uma edição. Nem tampouco defender uma mostra pautada pelos star systems como Richard Serra, Pipilott Rist, Joseph Beuys, Anish Kapoor e Gerhard Richter, que já estiveram por aqui. Como observa a crítica Rosalind Krauss, não é de hoje que os campos estão expandidos e apontam para a progressiva dissolução de fronteiras entre as disciplinas, demarcando a crise da autonomia da arte, chamada de “formalismo moderno”. Esta 32ª edição, que tem a curadoria geral de Jochen Volz, explora o uso de materiais naturais, encoraja alguns artistas que não dão conta da liberdade inventiva que lhes é oferecida e muito menos quebram rotinas ou subvertem tradições. Isso é bom ou é ruim? Frans Kracjberg exibe de maneira muito mais simples a exuberância da natureza, com sofisticação de formas e magnitude que parecem não caber na retina.

O enfraquecimento da Bienal coincide com a crise econômica do País, mas seria providencial que a Fundação Bienal refletisse sobre seu rumo para resgatar a autenticidade de seu ser. Tudo bem. Estamos falando de épocas distintas: uma em que o dinheiro corria fácil pelas bolsas de valores, caixas dos bancos e os patrocínios chegavam com facilidade à Fundação Bienal; e outra, atual, com orçamento minguado. No entanto, parece que obras potentes não interessam mais ao sistema de arte e a palavra de ordem é compartilhar, retomar questões antigas e colocar algumas atuais em pauta. As ambições da arte contemporânea, como aponta o filósofo Arthur Danto, não são mais estéticas – o que interessa é o contato imediato com as pessoas.

Olhando o panorama desta 32ª edição com 450 obras, vindas de 70 países, descobrimos que grande parte delas fala de ecologia, recursos naturais, cosmologia e antropologia. Conceitualmente, tudo bem, mas o que vemos exposto está aquém do esforço de montar um evento dessa amplitude. Há pelo menos dez edições a Bienal de São Paulo enfrenta um desafio construtivo. Em décadas anteriores, a imponente arquitetura de Oscar Niemeyer era “domada” por obras e pela expografia que não a deixavam engoli-las. Hoje, as curvas que celebrizaram o arquiteto se impõem diante da fragilidade das obras. Ao contrário de bienais como as de Veneza, Lyon, Havana e Istambul – que se abrem ao desconhecido para encontrar o novo, mas equilibrando a arte emergente, provocativa, sem rastro, coletiva, artesanal, com as complexas junções de obras de artistas consagrados –, a Bienal de São Paulo opta por um “experimental”, que nem sempre é inovador nem surge de experimentos.

O grande salto da Bienal de São Paulo ocorreu em 1981, na 16ª edição, sob a curadoria do crítico e historiador Walter Zanini, que extinguiu as representações nacionais e passou a organizar a exposição por analogia de linguagem, não mais geograficamente por países. Na ocasião, Zanini convocou diretores de museus e curadores de bienais para pensarem juntos o novo formato. Como jornalista, segui de perto o encontro que lamentou a morte de um de seus integrantes: Luigi Carlucho, então diretor artístico da Bienal de Veneza. O que surpreende é que a imprensa, erroneamente, vem noticiando que a abolição de representação por países só ocorreu em 2006, na 27ª Bienal, sob a curadoria de Lisette Lagnado, provavelmente mal informada pelo próprio site da Bienal. O curioso é que o mesmo site, no capítulo da 16ª Bienal atribui também ao seu curador Zanini a autoria da mudança. Lamentável é que esse erro primário ainda esteja no site e continue a disseminar, internacionalmente, este equívoco.

De volta à 32ª edição, entre os pontos positivos, ressaltam-se os textos do catálogo, com destaque para Júlia Rebouças. No conjunto eles são simples, diretos, sinceros e reforçam o desafio de se atingir o equilíbrio entre conceito e forma. Algumas obras serão lembradas, entre elas a videoinstalação A Minute Ago, da americana Rachel Rose, um jogo translúcido entre a Casa de Cristal do arquiteto Phillip Johnson e uma tempestade na praia, e Ágora: OcaTaperaTerreiro, “instalação antropológica” de Bené Fonteles, que está no eixo de diversas culturas brasileiras, um desdobramento de seu envolvimento de décadas com os povos indígenas.

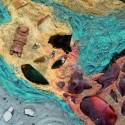

Parafraseando o filósofo Zygmunt Bauman sobre as mudanças rápidas que ocorrem na contemporaneidade, sem embasamento firme ou algo que dê forma, estamos vivendo no que ele chama de modernidade líquida. “A ideia é adaptar-se às situações como a água o faz, de acordo com o recipiente em que é inserida”. Esta Bienal “verde” está no mesmo edifício desde 1959 e, neste ano, tenta se adaptar à imaterialidade das novas formas. Invoca entidades xamânicas, foca o homem e a natureza, entra em questões biológicas – como o francês Pierre Huyghe, que exibe o vídeo De-Extinction, com imagens microscópicas de insetos e uma sala com quatro mil moscas. Quando o espectador se movimenta, elas o seguem e formam uma nuvem sobre sua cabeça.

Assim como as moscas de Huyghe, uma “incerteza viva” nos acompanha nestes tempos obscuros de política de caráter duvidoso, economia frágil e horizonte nebuloso quanto à qualidade da própria produção artística e das próximas edições da Bienal de São Paulo.

Deixe um comentário