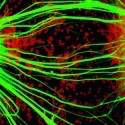

Não parece, mas o amontoado de pontos na imagem da página ao lado exibe um dos mais recentes e fascinantes avanços da ciência – uma cópia primitiva e em miniatura de um cérebro humano. Nessa etapa do desenvolvimento, com duas semanas de idade, os neurônios que compõem essa massa meio disforme começam timidamente a trocar informações entre si. Quando completarem quatro semanas, o envio de sinais ficará mais forte e poderá ser medido por um equipamento semelhante ao que é usado para examinar a atividade elétrica do cérebro durante o eletroencefalograma.

Surgidas no começo deste ano, essas estruturas são o modelo mais avançado conhecido para investigar os segredos do cérebro. Atualmente, elas ocupam lugar de destaque em laboratórios de biologia molecular que investigam os mecanismos de doenças com bases neurológicas como Alzheimer e Parkinson, transtorno do défitic de atenção e hiperatividade (TDAH), epilepsia e autismo.

“Pela primeira vez, podemos estudar como se comportam as células nervosas do cérebro em modelos humanos vivos. Antes, a única forma de analisar esses tecidos era em amostras tiradas em neurocirurgia ou após a autópsia”, explica o neurocientista brasileiro Alysson Muotri, da Universidade da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos.

Feitas de células-tronco obtidas de amostras de células da pele, da polpa do dente ou recolhidas da urina (leia detalhes no quadro à pág. 71), essas cópias rudimentares do cérebro são também chamadas de organoides. Apesar do pouco tempo de existência, elas protagonizaram recentemente descobertas fundamentais, como os achados relacionados à epidemia de casos de malformação neurológica relacionados ao vírus Zika. Em abril, um grupo de cientistas brasileiros anunciou as conclusões de um trabalho feito com os minicérebros que demonstrou o poder destruidor do vírus Zika sobre as células do sistema nervoso central.

“Nosso estudo, publicado na revista Science, simulou o que ocorre com a infecção pelo vírus no início da gravidez”, explica o neurocientista carioca Stevens Rehen, que coordenou o grupo responsável pelo feito, composto por cientistas do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (Idor), do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo.

Em maio, outra investigação com minicérebros de humanos e de chimpanzés esclareceu as diferenças entre as cepas de Zika circulantes na África e no Brasil e sua capacidade de atravessar a placenta para atacar as células do córtex cerebral em formação. “Mostramos que a versão brasileira do vírus Zika é causa dos problemas embrionários”, diz Muotri, que liderou o estudo.

A singularidade dessas miniaturas que estão empolgando os cientistas está na sua capacidade de expressar as características da célula matriz. Por isso, elas se constituem em fonte de informação valiosa para compreender a especificidade que as doenças adquirem ao se instalarem no organismo de cada indivíduo.

Na prática, os minicérebros, mencionados pela primeira vez em 2013 em um estudo do cientista inglês Jurgen Knoblich, são uma evolução das já conhecidas células-tronco reprogramadas ou pluripotentes induzidas (iPS, na sigla em inglês). Elas foram descobertas em 2006 e, seis anos depois, deram ao seu idealizador, o japonês Shinya Yamanaka, o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia.

O novo modelo, com neurônios vivos e minicérebros, também está mudando a maneira de entender doenças como Parkinson, em estudo na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e Alzheimer, que concentra os investimentos dos cientistas da Universidade de Melbourne, na Austrália. No Brasil, os esforços convergem também para aprofundar a compreensão dos processos neurológicos da epilepsia, do transtorno do déficit de atenção (TDAH), do transtorno obsessivo-compulsivo e da esquizofrenia.

“Temos agora, com esses organoides, a oportunidade de observar o processo de formação de um cérebro com esquizofrenia, por exemplo, e tentar entender suas especificidades e a comunicação entre as células. Há dez anos, isso era um sonho”, diz o neurocientista Stevens Rehen. Em 2011, uma pesquisa coordenada por ele revelou que os neurônios de um paciente com esquizofrenia consumiam duas vezes mais oxigênio do que as células cerebrais de uma pessoa sem a doença, um excesso transformado nos perigosos radicais livres. O estudo testou ainda os efeitos do ácido valproico, substância liberada para tratar mal psiquátrico, como uma opção para regularizar a atividade neuronal, com bons resultados no laboratório. O mesmo percurso será feito para investigar a epilepsia e o TDAH.

Luz sobre o autismo

No laboratório chefiado por Muotri na Universidade da Califórnia, o foco recai sobre o autismo, transtorno neurológico que afeta a comunicação, a sociabilidade e o comportamento. Com o auxílio das células reprogramadas e dos organoides, os pesquisadores já viram, por exemplo, que os neurônios de autistas são menores e possuem menos dendritos (extremidades que atuam na troca de estímulos entre células nervosas). Buscam também conhecer melhor a grande variação no conjunto de genes alterados em pessoas que se encaixam no conjunto de sintomas associados ao autismo.

Uma das trilhas eleitas pelo pesquisador para penetrar nos mistérios moleculares do autismo é a indução das características da doença em minicérebros normais. Muotri quer ver como isso repercute na rede neural. Seu parceiro nessa aventura científica é ninguém menos do que o cientista Craig Venter, um dos descobridores do DNA. Além de destinar verbas à essa pesquisa, Venter foi doador das células que estão sendo estudadas.

O motivo do gesto? Provavelmente é a única pessoa que teve as duas fitas que se entrelaçam para formar a hélice que representa o DNA humano analisadas. Em geral, a maioria conhece apenas o resultado de uma fita. “Acredita-se que a outra seja igual”, diz o neurocientista brasileiro. O projeto terá duração de cinco anos e permitirá aos pesquisadores testar novas ferramentas para editar e corrigir genes, como a enzima CRISPR, outro tópico muito quente de pesquisa.

Em sintonia com as pesquisas de San Diego, a bióloga molecular Patrícia Braga, da Universidade de São Paulo, trabalha na interpretação das informações geradas pelo estudo dos minicérebros criados a partir de células de dez crianças autistas e do sequenciamento do DNA dessa turma. Nesse projeto, a modelagem celular (a geração de células-tronco pluripotentes que darão origem a neurônios e minicérebros) foi feita com amostras de tecido tiradas da polpa de dentes de leite enviados por familiares.

A ideia, batizada de projeto Fada do Dente, conseguiu formar um banco de amostras de células de crianças autistas no Brasil e nos Estados Unidos de forma não invasiva (o outro recurso seria fazer uma biópsia da pele, por exemplo). A única exigência é que a polpa não esteja ressecada e sem vida. “Oriento que o dente de leite seja colocado em um copo com água assim que cair para não secar até ser enviado”, diz a pesquisadora. A remessa pode ser feita pelo correio ou por companhias aéreas que colaboram com o projeto.

A meta da bióloga é encontrar pacientes autistas com mutações semelhantes, em busca de um denominador comum. “As pesquisas estão mostrando que existem variações comuns no autismo que compõem uma base molecular característica dessa doença”, explica Patrícia. Entre as descobertas já feitas, viu-se que os neurônios autistas crescem mais depressa do que os de não autistas. Esse tipo de informação é importante para avançar no conhecimento e diagnóstico da doença. Hoje, a classificação do autismo funciona como uma espécie de guarda-chuva que abriga desde casos em que os sintomas se enquadram nas descrições clássicas até manifestações que poderão ser, futuramente, identificadas como novas síndromes.

Mais uma frente de inovação é a busca de novas aplicações para medicamentos conhecidos e de moléculas promissoras. A vantagem trazida pelos organoides é a possibilidade de analisar seu efeito na química cerebral e também o impacto na atividade dessas células. No momento, são prioridade no Rio os testes com drogas já aprovadas para avaliar seu desempenho contra a replicação do vírus Zika no organismo e a morte cerebral.

“Estamos estudando oito medicamentos que podem ser usados em grávidas. Um deles, indicado contra outro vírus, tem se mostrado bastante promissor”, diz Stevens Rehen, da URFJ e Idor. No centro dirigido por Muotri, na Califórnia, de um total de 345 substâncias testadas inicialmente, 15 demonstraram algum efeito sobre autismo. “Das 15 substâncias em teste, cinco são medicamentos que já existem e foram aprovados para outras condições neurológicas”, adianta Muotri. Uma delas é o IGF-1, hormônio ministrado a pessoas com problemas de crescimento.Ainda que sobrem indagações sobre os organoides, eles são a bola da vez.

Por isso, muitas empresas estão investindo no registro dos processos para fabricá-los com o intuito de suprir universidades e a indústria farmacêutica. É o que planeja o pesquisador Thomas Hartung, conforme entrevista ao jornal inglês The Guardian. À frente do Centro Hopkins de Alternativas à Experimentação Animal, nos Estados Unidos, ele acha que o novo modelo poderá poupar a vida de milhões de camundongos utilizados em pesquisa todos os anos e ter resultados mais precisos do que os testes em animais.

Uma startup para tratar mutações

As novas tecnologias também estão chegando mais perto do consumidor final. Em setembro, o neurocientista Muotri lançou, em São Paulo, a Tismoo, primeira startup de biotecnologia do mundo, segundo ele, dedicada à oferta de serviços de medicina personalizada, como a modelagem celular e o sequenciamento genético, a médicos e ao público interessado. A companhia foi apresentada em uma cerimônia no auditório do Museu de Arte Moderna, em São Paulo, a uma plateia repleta de famílias com filhos autistas e representantes de associações de pacientes.

Na hora das perguntas, muita gente quis saber sobre as aplicações práticas da modelagem celular ou da análise completa de DNA, dois produros da startup. O neurocientista acredita que esses recursos podem imediatamente uma pequena parcela dos autistas. “Será um número reduzido, mas a ciência já tem alguns recursos para tratar pessoas com mutações mais bem estudadas.” Hoje, as análises usando essas tecnologias beiram os R$ 30 mil. A expectativa dos cientistas é de que o preço caia a cerca de US$ 1 mil nos próximos cinco anos.

Uma família em busca por uma explicação

Para muitos, as informações trazidas por essas novas ferramentas de pesquisa – ainda que não tenham se traduzido em terapias e tratamentos consolidados – são a chance de dar fim ao sofrimento. Foi o que aconteceu com Maria Aparecida e Milton Candia Filho. Pais de dois garotos saudáveis até a adolescência, o casal passou quase dez anos atrás de um diagnóstico para os filhos acometidos por graves sintomas. Alex, 32 anos, foi diagnosticado com esquizofrenia por volta dos 18 anos. Igor, 27 anos, tinha quase 16 anos quando começaram as dificuldades de mobilidade.

Com a ajuda dos amigos, que se cotizaram, e do sobrinho, o cientista Alysson Muotri, a família foi aos Estados Unidos fazer o exame de DNA. A análise revelou que Alex e Igor sofrem de uma doença neurológica rara chamada Pelizaeus Merzbacher. “Não tem cura ainda, mas saber do que se trata alivia, evita terapias inadequadas e dá a chance de tentar o que pode dar certo”, diz Milton.

Deixe um comentário